前回は近代の誕生石の歴史のお話でした。

「石をお守りとして身につける」考え方は旧約聖書が由来だとも言われています。今から3,500年以上も昔のことです。

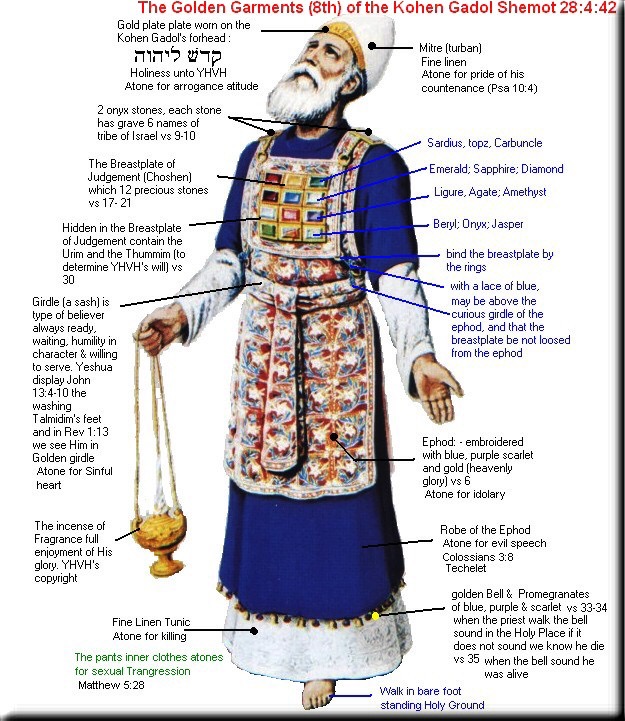

旧約聖書の「出エジプト記」にモーセの兄大司祭アロンが12種類の宝石が付いた胸当てを付けていたこと。またその石についての記述があります。

※画像はこちらからお借りしました。

出エジプト記28章15〜30節(新共同訳)

15:次に、金、青、紫、緋色の毛糸、および亜麻のより糸を使ってエフォドと同じように、意匠家の描いた模様の、裁きの胸当てを織りなさい。

16:それは、縦横それぞれ一ゼレトの真四角なものとし、二重にする。

17:それに宝石を四列に並べて付ける。

第一列 ルビー、トパーズ、エメラルド

18:第二列 ざくろ石(ガーネット)、サファイア、ジャスパー

19:第三列 オパール、めのう 、紫水晶

20:第四列 藍玉(アクアマリン)、ラピスラズリ、碧玉(ジャスパー)

これらの並べたものを金で縁取りする。

21:これらの宝石はイスラエルの子らの名を表して十二個あり、それぞれの宝石には、十二部族に従ってそれぞれの名が印章に彫るように彫りつけられている。

22:次に組みひも状にねじった純金の鎖を作り、胸当てに付ける。

23:更に、金環二個を作っておのおのを胸当ての上の端に付ける。

24:そして二本の金の鎖を胸当ての端の二個の金環にそれぞれ通して、

25:二本の鎖の両端を金の縁取り細工に結び付け、エフォドの肩ひもの外側に取り付ける。

26:また別の二個の金環を作って、おのおのを胸当ての下の端、つまりエフォドと接するあたりの裏側に取り付ける。

27:更に別の二個の金環を作り、それを二本のエフォドの肩ひもの下、すなわちエフォドの付け帯のすぐ上、そのつなぎ目のあたりの外側に取り付ける。

28:胸当ては、その環とエフォドの環を青いねじりひもで結び、それがエフォドからはずれないようにする。

29:このようにして、アロンは聖所に入るとき、裁きの胸当てにあるイスラエルの子らの名を胸に帯び、常に主の御前に記念とするのである。

30:裁きの胸当てにはウリムとトンミムを入れる。それらは、アロンが主の御前に出るときに、その胸に帯びる。アロンはこうして、イスラエルの人々の裁きを、主の御前に常に胸に帯びるのである。

「12」という数字は12星座、12ヶ月、12の部族、キリストの12人の弟子など西洋では大切な数字です。

「裁きの胸当て」とは神の啓示を受けるときに身につける胸当てのことです。

新約聖書の「ヨハネの黙示録」でも最後の審判の後に現れる新しい世界の都「新エルサレム」の城壁の土台石は十二個の宝石で飾られていると記されています。

新しい都そのものを「透き通った碧玉」という表現もしています。

ただ、この時代は正確に宝石の種類を鑑定する技術がありません。

登場するサファイア、ルビーなどは現代の鉱物名と一致するかは判断が出来ません。

誕生石を身につける習慣が広まったのは18世紀頃。

ポーランドに移住したユダヤ人によるものといわれています。

その宝石が属する月に、最も強くその力を発揮すると考えらました。

小さくて資産価値の高い宝石は使い勝手の良い商材だったそうです。

現在の宝石の定義はアメリカのGIA(米国宝石学会)によると

「鉱物または有機物で、装身具として使われ、美しく、希少で、耐久性がある」ものを指します。

天然石の中からより美しく、装飾品として見栄えが良く、加工にも耐えられて長く使えるものが宝石と呼ばれています。

そして12種類の石を全て所持し、各月毎に身につける習慣が出来上がっていきました。

しかし12種類の石を全て持つには財力が必要です。次第に自分の誕生石を持つことでも同じ効果が得られる、と変化していきました。

12種類の石には「治癒力」、つまり不調を整える効果があると信じられていました。それがお守りに発展したと思われます。

それは自分を飾り、地位や権威と結びつきながら装飾の文化にも繋がっていきました。

どの国の王もティアラや首飾り、ブレスレットに宝石を埋め込みました。

現代も王室のティアラには宝石が散りばめられ、受け継がれています。

自分を表すものとして、自分を護るものとして。

受け継いでいくものとして。

婚約や誕生日、結婚記念日などに宝石を贈ることは素敵ですね。